Contrairement à une idée reçue, il ne faut rien « comprendre » à l’art abstrait, mais plutôt apprendre à le ressentir. La clé est de cesser de chercher une image reconnaissable pour s’ouvrir à une expérience sensorielle.

- L’abstraction se divise en deux grandes voies : l’une s’adresse à nos émotions (lyrique), l’autre à notre intellect (géométrique).

- Chaque artiste propose un « dialogue » différent : musical avec Kandinsky, physique avec Pollock ou spirituel avec Rothko.

Recommandation : Abordez votre prochaine visite au musée comme une dégustation ou un concert, pas comme un examen. Laissez vos sens vous guider avant de chercher des explications.

« Mon neveu de cinq ans pourrait faire la même chose. » Qui n’a jamais entendu ou même pensé cette phrase, perplexe, face à une toile couverte de taches, de lignes ou de grands aplats de couleur ? Pour beaucoup, le musée d’art moderne ressemble à un terrain miné où l’on craint de paraître inculte si l’on avoue ne « rien voir ». L’art abstrait est souvent perçu comme une forteresse intellectuelle, une énigme réservée à une élite qui en détiendrait les codes secrets. On nous conseille de « laisser parler nos émotions », mais le conseil reste vague quand le premier sentiment qui nous vient est la frustration, voire l’impression d’être face à une supercherie.

Cette réaction est parfaitement normale, car nous avons été éduqués à regarder l’art figuratif, qui imite le monde visible. Notre cerveau est câblé pour reconnaître des visages, des paysages, des objets. Face à un tableau abstrait, ce mécanisme de reconnaissance ne fonctionne plus, nous laissant démunis. Mais si le problème n’était pas le tableau, mais notre manière de l’aborder ? Et si, au lieu de s’épuiser à chercher un sens caché, on apprenait simplement à recevoir une sensation, une énergie, une atmosphère ? L’art abstrait n’est pas un rébus à déchiffrer, mais une expérience sensorielle directe, à l’image de la musique qui nous émeut sans représenter quoi que ce soit de tangible.

Cet article vous propose de changer de perspective. Nous n’allons pas vous donner un dictionnaire de symboles, mais plutôt une boussole pour naviguer dans cet univers. Nous explorerons ensemble les deux grandes familles de l’abstraction pour comprendre à quelle partie de nous elles s’adressent, nous rencontrerons les pionniers qui ont osé briser les règles et nous finirons avec un guide très concret pour que votre prochaine visite au musée devienne, enfin, un véritable plaisir.

Pour vous accompagner dans ce voyage, cet article est structuré pour vous guider pas à pas, des origines de l’abstraction aux conseils pratiques. Explorez les différentes facettes de ce mouvement artistique pour mieux l’apprivoiser.

Sommaire : Apprivoiser le langage de l’art abstrait

- Kandinsky ou la musique des couleurs : le voyage vers la première œuvre abstraite de l’histoire

- Le cœur ou la raison : la grande différence entre l’abstraction lyrique et l’abstraction géométrique

- Le rêve d’harmonie de Mondrian : pourquoi des carrés de couleur peuvent-ils changer le monde ?

- L’Action Painting : quand le tableau devient l’arène où l’artiste se bat avec la matière

- Le chaos organisé de Pollock : le dripping est-il une technique ou un accident ?

- Plonger dans la couleur : l’expérience spirituelle des œuvres de Mark Rothko

- Le réel n’est qu’un point de départ : les mille et un visages de l’art figuratif

- Le guide pratique pour survivre (et même aimer) votre prochaine visite au musée d’art abstrait

Kandinsky ou la musique des couleurs : le voyage vers la première œuvre abstraite de l’histoire

Toute révolution a un point de départ. Pour l’art abstrait, ce moment décisif est souvent associé à Vassily Kandinsky autour de 1910. L’artiste russe n’a pas simplement décidé un jour de ne plus peindre d’objets reconnaissables. Son cheminement est une quête spirituelle et sensorielle fascinante, dont la clé est la musique. Kandinsky était un synesthète : pour lui, les couleurs et les formes évoquaient des sons, et inversement. Le jaune criait comme une trompette, le bleu profond résonnait comme un violoncelle, et un triangle produisait une sensation différente d’un cercle.

Cette connexion intime entre l’œil et l’oreille l’a amené à se poser une question fondamentale : si la musique peut émouvoir l’âme sans représenter quoi que ce soit de concret, pourquoi la peinture ne le pourrait-elle pas ? Il a alors commencé à composer ses toiles comme des symphonies. Les couleurs deviennent des notes, les lignes des mélodies, et la composition générale une harmonie ou une dissonance. Il parlait de « résonance intérieure », l’idée que les formes et les couleurs pures pouvaient vibrer directement avec l’âme du spectateur, court-circuitant l’intellect et la nécessité de reconnaître un objet.

Regarder un Kandinsky, c’est donc moins chercher à identifier un paysage qu’à « écouter » le tableau. C’est se demander : quelle est la « mélodie » principale ? Y a-t-il un « rythme » dans la disposition des formes ? L’ensemble est-il joyeux et léger comme une partition de Mozart, ou grave et tourmenté comme une symphonie de Wagner ? En adoptant cette posture d’écoute, on cesse de se battre avec l’œuvre pour entrer en dialogue silencieux avec elle. Kandinsky nous offre la première et la plus importante clé pour apprécier l’art abstrait : il ne s’adresse pas à notre culture, mais à nos sens.

Le cœur ou la raison : la grande différence entre l’abstraction lyrique et l’abstraction géométrique

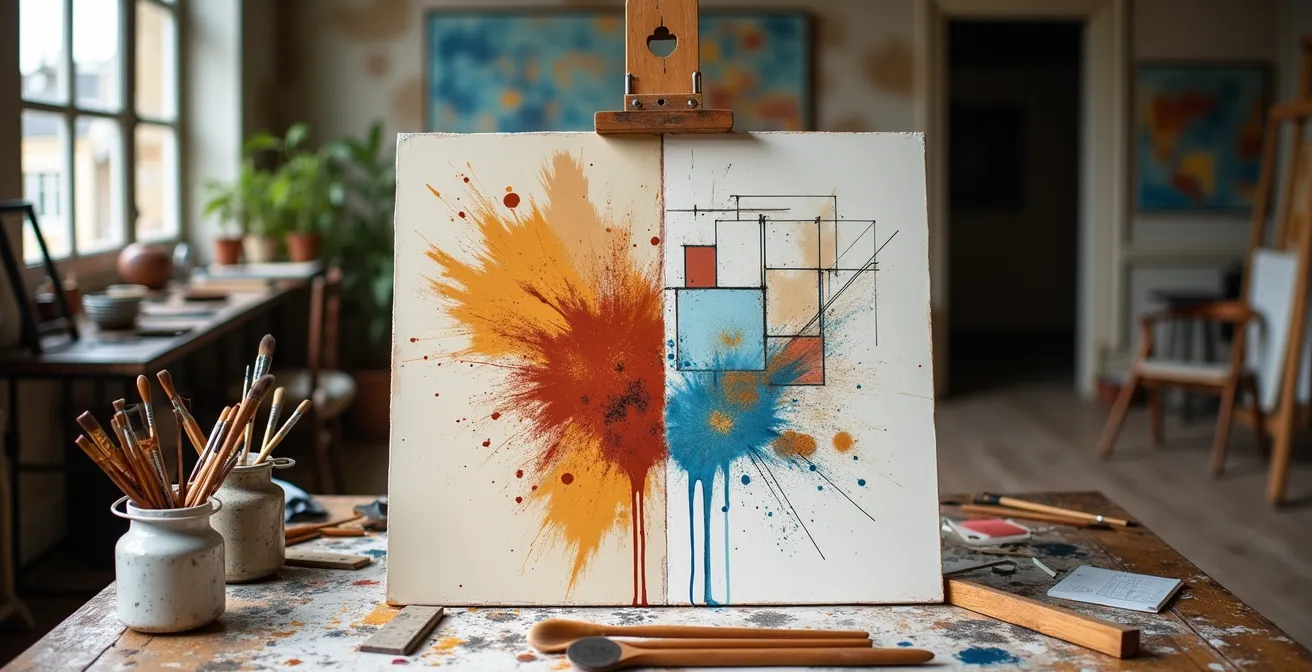

Une fois la porte ouverte par Kandinsky, l’abstraction n’a pas suivi un seul chemin, mais s’est séparée en deux grandes familles qui s’adressent à des parties différentes de nous-mêmes. Comprendre cette distinction est essentiel pour ne plus tout mettre dans le même sac. D’un côté, l’abstraction lyrique, qui privilégie l’émotion, le geste spontané et l’intuition. De l’autre, l’abstraction géométrique, qui recherche l’ordre, l’harmonie intellectuelle et une forme de perfection universelle.

Cette opposition n’est pas qu’une question de style ; elle a même une base neurologique. Des études ont montré que l’abstraction géométrique stimule principalement le cortex préfrontal, la zone du cerveau associée à la logique et à la planification, tandis que l’abstraction lyrique active davantage le système limbique, notre centre des émotions. En d’autres termes, votre cerveau ne réagit pas de la même manière à un Mondrian et à un Pollock. L’un vous invite à la contemplation et à l’analyse, l’autre à une réaction plus viscérale.

Cette tension entre le cœur et la raison est parfaitement illustrée par la scène artistique parisienne de l’après-guerre. Comme le rappelle l’histoire de la Nouvelle École de Paris, deux camps s’affrontaient : la galeriste Denise René défendait l’abstraction géométrique avec des artistes comme Vasarely, tandis que la galerie Lydia Conti répondait avec la fougue de l’abstraction lyrique, portée par des peintres comme Hans Hartung, Gérard Schneider et l’illustre Pierre Soulages, qui proclamaient la primauté du geste et de la vitesse.

Comme le montre cette opposition, l’abstraction lyrique, avec ses coulures et ses élans, semble naître d’une impulsion du corps. L’abstraction géométrique, avec ses lignes pures et ses équilibres calculés, paraît issue d’une construction de l’esprit. Reconnaître à quelle famille appartient une œuvre est la première étape pour ajuster ses attentes et se laisser porter, soit par l’émotion brute, soit par la beauté d’un ordre parfait.

Le rêve d’harmonie de Mondrian : pourquoi des carrés de couleur peuvent-ils changer le monde ?

Dans la famille de l’abstraction géométrique, Piet Mondrian est une figure tutélaire. Ses grilles de lignes noires et ses rectangles de couleurs primaires (rouge, jaune, bleu) sont devenus des icônes de la modernité. Mais voir ses œuvres comme de simples motifs décoratifs serait passer à côté de l’essentiel : une quête quasi mystique d’un langage universel capable d’apporter l’harmonie au monde. Pour Mondrian, l’art ne devait plus imiter la nature, jugée chaotique et subjective, mais révéler les lois pures qui régissent l’univers. Il nomma ce mouvement le Néoplasticisme.

Chaque élément de ses toiles est mûrement réfléchi. Les lignes verticales et horizontales représentent les deux forces opposées qui structurent notre réalité (le masculin/féminin, le dynamique/statique). Les couleurs primaires sont les briques fondamentales de toute vision. En équilibrant parfaitement ces éléments sur la toile, Mondrian cherchait à créer un « équilibre dynamique », une image de l’harmonie parfaite. Son but n’était pas de plaire, mais d’éduquer le regard et l’esprit, de préparer l’humanité à un futur où l’ordre et la beauté régneraient. C’était un projet utopique et profondément spirituel.

L’influence de cette vision a largement dépassé le monde de l’art, notamment en France. La pureté et l’équilibre de Mondrian ont fasciné des créateurs d’autres domaines, comme en témoigne cette confidence d’Yves Saint Laurent :

Poliakoff et Mondrian m’ont apporté jeunesse et fraîcheur, ils m’ont enseigné la pureté et l’équilibre.

– Yves Saint Laurent, Collection haute couture automne-hiver 1965

Cette fascination s’est traduite par une démocratisation de ce langage visuel, faisant passer l’abstraction géométrique du musée à la rue. Pour mieux comprendre cet héritage, ce tableau retrace l’impact de Mondrian sur la culture française.

| Année | Événement | Impact culturel |

|---|---|---|

| 1920 | Première œuvre néoplastique de Mondrian | Naissance d’un langage visuel universel |

| 1965 | Collection Mondrian d’Yves Saint Laurent | Démocratisation de l’abstraction géométrique dans la culture populaire française |

| 1978 | Acquisition par YSL et Bergé de ‘Composition avec bleu, rouge, jaune et noir’ | Reconnaissance institutionnelle de Mondrian en France |

| 2002 | Défilé rétrospectif YSL au Centre Pompidou | Consécration du dialogue art-mode dans l’histoire culturelle française |

Ainsi, face à un Mondrian, il ne faut pas chercher une histoire, mais apprécier la perfection d’une structure, la vibration silencieuse entre les couleurs et les lignes. C’est une invitation à la méditation sur l’ordre et l’équilibre, un moment de calme pour l’esprit.

L’Action Painting : quand le tableau devient l’arène où l’artiste se bat avec la matière

À l’opposé total de la rigueur calculée de Mondrian, l’abstraction lyrique a trouvé son expression la plus explosive dans l’Action Painting (ou « peinture gestuelle »). Avec ce mouvement, né principalement aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, le focus se déplace radicalement. L’œuvre finie n’est plus l’objectif principal ; elle devient la trace, le résidu, le témoignage d’un événement qui a eu lieu. Cet événement, c’est l’acte de peindre lui-même.

Le critique Harold Rosenberg a utilisé une métaphore puissante pour décrire ce processus : la toile n’est plus une fenêtre sur un autre monde, mais une « arène dans laquelle agir ». L’artiste ne vient pas pour reproduire ou analyser un objet, mais pour vivre un moment, un combat corps à corps avec la peinture. Le tableau devient le document de cette lutte, de cette danse. Les giclures, les coulures, les empâtements épais ne sont pas des accidents ou des erreurs, mais l’enregistrement fidèle de l’énergie capturée de l’artiste à un instant T.

Des artistes comme Willem de Kooning, Franz Kline ou, en France, Hans Hartung et Georges Mathieu, incarnent cette approche. Leurs œuvres sont chargées d’une physicalité intense. On peut presque sentir la vitesse du bras, la force de l’impact du pinceau sur la toile, l’hésitation ou la fureur du geste. Regarder une toile d’Action Painting, c’est devenir une sorte de détective du mouvement. On peut suivre le trajet d’une ligne, imaginer la posture de l’artiste, ressentir la tension ou la libération qui a présidé à la création. C’est une expérience profondément physique, qui engage notre propre corps par empathie.

Le chaos organisé de Pollock : le dripping est-il une technique ou un accident ?

Jackson Pollock est sans doute la figure la plus célèbre et la plus controversée de l’Action Painting. Ses immenses toiles couvertes d’enchevêtrements de peinture dégoulinante ont cristallisé le cliché de l’artiste qui « jette de la peinture au hasard ». Alors, sa fameuse technique du dripping (laisser couler la peinture d’un bâton ou d’un pot percé) est-elle une simple affaire de chance, ou une véritable maîtrise ? La réponse est sans équivoque : c’est une technique hautement contrôlée.

Des films et des photographies de Hans Namuth montrent Pollock au travail, et le spectacle est fascinant. Il ne jette pas la peinture ; il la dirige avec une précision chorégraphique. Tel un danseur, il se déplace autour de sa toile posée au sol, utilisant tout son corps pour moduler le flux de peinture. La vitesse de son mouvement, la hauteur de sa main, l’inclinaison du pot, la viscosité de la peinture… chaque paramètre est contrôlé pour obtenir l’effet désiré. Ce qui semble être un chaos total est en réalité un chaos organisé, une superposition de couches de gestes pensés et maîtrisés.

Pollock disait lui-même : « Je peux contrôler le flux de la peinture ; il n’y a pas d’accident. » Il cherchait à peindre depuis son inconscient, à laisser émerger des rythmes et des structures organiques sans la censure de l’intellect. Regarder un Pollock, c’est se laisser happer par cet enchevêtrement, suivre des yeux une ligne de couleur, puis une autre, et se perdre dans la profondeur créée par la superposition des couches. C’est une expérience immersive qui évoque la complexité de la nature, comme une vue aérienne d’une ville ou la structure d’une galaxie. La question n’est pas de savoir « ce que ça représente », mais de ressentir l’énergie vertigineuse qui s’en dégage.

Plonger dans la couleur : l’expérience spirituelle des œuvres de Mark Rothko

Après l’énergie explosive de l’Action Painting, une autre forme d’abstraction lyrique a émergé, plus silencieuse et contemplative : le Color Field Painting (« peinture en champs de couleur »). Mark Rothko en est le maître incontesté. Ses toiles monumentales, avec leurs grands rectangles de couleur aux bords flottants et vaporeux, sont parmi les œuvres les plus émouvantes de l’histoire de l’art. Mais pour en faire l’expérience, il faut accepter de ralentir et de changer radicalement son mode d’observation.

On ne regarde pas un Rothko, on se laisse absorber par lui. L’artiste lui-même insistait sur le fait que ses tableaux devaient être vus de très près, dans un environnement peu éclairé, afin que le spectateur soit complètement enveloppé par la couleur. L’objectif est de créer un espace mental, un environnement où la couleur n’est plus une surface sur un mur, mais une atmosphère qui nous entoure. Les bords flous de ses rectangles créent une vibration, un effet de pulsation, comme si la toile respirait. La couleur semble se détacher du support et flotter devant nos yeux.

Rothko ne s’intéressait pas aux relations formelles entre les couleurs. Il disait peindre « les émotions humaines fondamentales : la tragédie, l’extase, la fatalité ». Ses toiles sont des portails vers des états émotionnels purs. Une œuvre peut évoquer une chaleur enveloppante, une autre une mélancolie profonde ou une lumière spirituelle aveuglante. L’expérience est souvent décrite comme quasi-religieuse, un moment de méditation intense. Il est donc crucial, face à un Rothko, de prendre son temps, de respirer, et de laisser la couleur agir sur soi sans chercher à l’analyser. C’est un pur dialogue d’âme à âme.

Le réel n’est qu’un point de départ : les mille et un visages de l’art figuratif

Pour beaucoup, l’art abstrait s’oppose radicalement à l’art figuratif. Pourtant, la frontière entre les deux est bien plus poreuse qu’il n’y paraît. L’abstraction n’est pas toujours née de rien ; elle est souvent le résultat d’un long processus de distillation du réel. De nombreux artistes ont commencé par observer le monde visible pour ensuite le simplifier, le déconstruire et n’en garder que l’essence, les lignes de force, l’émotion chromatique.

Le parcours de Piet Mondrian est exemplaire à ce titre. Avant ses grilles iconiques, il a peint des paysages et des arbres de manière de plus en plus stylisée. En observant sa série des « Arbres », on voit littéralement le sujet se dissoudre pour ne laisser place qu’à un réseau de lignes verticales et horizontales. Le réel a été le point de départ de son voyage vers l’abstraction pure. De la même manière, des artistes comme Nicolas de Staël ont navigué toute leur vie sur cette ligne de crête. Ses paysages sont construits avec de larges aplats de couleur qui frôlent l’abstraction, mais conservent toujours une « mémoire » du sujet initial, un horizon, la lumière d’un ciel.

Comprendre cela a un effet rassurant. L’abstraction n’est pas un monde hermétique et déconnecté du nôtre. C’est une autre façon de parler de la réalité, en se concentrant sur ses structures invisibles, ses rythmes et ses énergies plutôt que sur son apparence de surface. Même l’art figuratif le plus célèbre, comme celui de Picasso, a largement utilisé les principes de l’abstraction (déconstruction des formes, autonomie de la couleur) pour réinventer notre vision du monde. L’un n’existe pas sans l’autre ; ils forment un vaste spectre de possibilités pour l’expression artistique.

À retenir

- La clé de l’art abstrait est de cesser de chercher à reconnaître une image pour commencer à ressentir une expérience sensorielle.

- Identifiez la « voie » principale de l’œuvre : s’adresse-t-elle à votre émotion (abstraction lyrique, gestuelle) ou à votre intellect (abstraction géométrique, construite) ?

- Le tableau est souvent plus qu’une image : c’est une partition musicale (Kandinsky), la trace d’un geste physique (Pollock) ou un espace de méditation spirituelle (Rothko).

Le guide pratique pour survivre (et même aimer) votre prochaine visite au musée d’art abstrait

Armé de ces nouvelles clés de lecture, il est temps de passer à la pratique. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à une œuvre abstraite, ne partez pas en courant. Considérez-la comme une invitation à un dialogue. Au lieu de vous demander « Qu’est-ce que ça représente ? », posez-vous des questions plus ouvertes : « Qu’est-ce que ça me fait ressentir ? », « Où mon œil est-il attiré ? », « Quelle est l’énergie de cette toile ? ». L’art abstrait est une expérience personnelle ; il n’y a pas de « bonne » réponse à trouver, seulement une connexion à établir.

Le plus grand obstacle est souvent notre propre impatience et notre besoin de tout comprendre immédiatement. Accordez-vous du temps. Restez devant une œuvre au moins une minute, ce qui est déjà bien plus que la moyenne des visiteurs de musée. Laissez le tableau se révéler, laissez vos yeux s’adapter et votre esprit s’apaiser. C’est dans ce temps long que la magie peut opérer. Pour vous guider dans cette démarche, voici une feuille de route simple à suivre.

Votre feuille de route pour aborder une œuvre abstraite

- Premier contact : Ne lisez pas le cartel. Prenez du recul pour voir l’œuvre dans son ensemble, puis approchez-vous pour observer les détails, la texture de la peinture, la trace du pinceau.

- Collecte sensorielle : Sans juger, listez mentalement les éléments présents. Quelles sont les couleurs dominantes ? Sont-elles vives ou ternes ? Les formes sont-elles anguleuses ou organiques ? La matière est-elle lisse ou épaisse ?

- Analyse de la « grammaire visuelle » : Essayez de déceler la logique interne. Y a-t-il un rythme, une répétition, une tension entre les éléments ? L’ensemble semble-t-il en équilibre ou au contraire instable ? Le geste est-il rapide et spontané ou lent et maîtrisé ?

- Connexion émotionnelle : Laissez une impression générale émerger. L’œuvre vous semble-t-elle calme, joyeuse, angoissante, énergique, solennelle ? Ne censurez pas votre ressenti, même s’il est négatif. C’est le début du dialogue.

- Mise en contexte (en option) : Seulement après avoir fait votre propre expérience, lisez le titre de l’œuvre et le cartel. Ces informations viendront enrichir ou contredire votre ressenti, mais elles ne doivent pas remplacer votre expérience initiale.

Cette approche transforme la visite en un jeu d’exploration plutôt qu’en un examen. Vous n’êtes plus un élève qui cherche la bonne réponse, mais un explorateur qui découvre un nouveau territoire. Certaines œuvres vous parleront, d’autres vous laisseront indifférent, et c’est tout à fait normal. L’essentiel est d’avoir tenté la rencontre.

La prochaine fois que vous croiserez la route d’une œuvre abstraite, ne la fuyez pas. Arrêtez-vous, respirez, et engagez ce dialogue silencieux. En vous ouvrant à cette expérience sensorielle, vous découvrirez peut-être un univers d’émotions d’une richesse insoupçonnée. L’art abstrait ne demande qu’une chose pour se révéler : votre curiosité.