Vos créations sont techniquement réussies mais restent silencieuses ? La clé n’est pas dans la technique, mais dans le récit : pour créer une image qui captive, il faut penser comme un réalisateur.

- Une image puissante n’est pas une composition, c’est une scène qui encapsule un passé, un présent et un futur.

- Votre sujet n’est pas un modèle, c’est un personnage avec une histoire et des motivations.

- L’émotion naît du conflit, qu’il soit visible dans l’action ou subtilement suggéré par les détails.

Recommandation : Cessez de simplement « capturer » le réel. Commencez à construire des histoires visuelles en appliquant les trois piliers du cinéma à vos œuvres.

Vous êtes illustrateur, photographe, peut-être même peintre. Vous maîtrisez la technique, la lumière, la couleur. Vos images sont belles, impeccables. Pourtant, une frustration persiste : elles ne racontent rien. Elles sont muettes. Vous sentez bien qu’il leur manque ce « supplément d’âme », cette étincelle qui transforme une simple image en une œuvre mémorable, une qui hante le spectateur bien après qu’il l’a vue. On vous a sans doute répété les conseils habituels : soignez votre composition avec la règle des tiers, jouez sur les contrastes, choisissez une palette de couleurs évocatrice. Ces conseils sont justes, mais ils sont incomplets. Ils s’adressent au technicien de l’image, pas au conteur d’histoires.

Et si la véritable clé n’était pas dans la boîte à outils du plasticien, mais dans celle du scénariste ? Si le secret d’une image percutante résidait dans l’application des principes fondamentaux qui régissent le cinéma et la littérature ? L’angle que nous proposons est une rupture : considérer chaque image non comme une surface à décorer, mais comme un film d’une seule seconde. Un instant figé qui contient un avant, un pendant et un après. C’est l’art de la narration visuelle, une discipline qui consiste à transformer des éléments visuels en un récit cohérent et captivant. Cet article va vous fournir les outils concrets, empruntés à l’art du storytelling, pour insuffler une puissance narrative à vos créations. Nous allons décomposer la grammaire de l’histoire pour l’appliquer à l’image fixe, de la structure en trois actes à la création d’un personnage inoubliable, en passant par l’injection de cette tension indispensable à tout bon récit.

Pour vous inspirer et comprendre la puissance d’un récit condensé en quelques minutes, la vidéo suivante est un cas d’école. Observez comment une histoire complète, avec ses personnages, ses enjeux et sa résolution émotionnelle, peut être racontée avec une économie de moyens magistrale, une leçon précieuse pour tout créateur d’images.

Pour vous guider dans cette démarche de « réalisateur d’images fixes », nous avons structuré cet article comme une véritable formation au storytelling visuel. Chaque section aborde un pilier fondamental de la narration, adapté à la photographie, l’illustration ou la peinture. Vous y trouverez des concepts, des exemples concrets et des méthodes pour transformer votre approche créative.

Sommaire : De l’image muette au récit visuel : votre guide de metteur en scène

- La structure en 3 actes pour les nuls : comment construire une histoire dans une seule image

- Comment créer un personnage inoubliable avec un simple coup de crayon ?

- Pas de conflit, pas d’histoire : comment introduire de la tension dans vos images pour les rendre captivantes

- Le pouvoir de ce qui n’est pas montré : l’art de la suggestion en narration visuelle

- Le storyboard : l’outil secret pour penser vos images comme un réalisateur

- Le sujet n’est qu’un prétexte : la différence cruciale entre ce qu’un tableau montre et ce qu’il raconte

- Quand les photographes se prennent pour des peintres : la magie du tableau photographique

- Voir ce que les autres ne voient pas : comment apprendre à lire une œuvre d’art en profondeur

La structure en 3 actes pour les nuls : comment construire une histoire dans une seule image

Le concept le plus fondamental du cinéma, la structure en trois actes (exposition, confrontation, résolution), peut sembler inapplicable à une image fixe. C’est une erreur. Un artiste peut et doit intégrer un passé, un présent et un futur dans une seule composition pour lui donner une profondeur temporelle. Le secret est de guider le regard du spectateur à travers un parcours narratif. L’Acte 1 (le passé) se matérialise par des indices : un objet usé, une cicatrice, des vêtements élimés, une pièce en désordre. Ces éléments ancrent la scène dans une histoire qui a déjà commencé avant que le « rideau ne se lève ».

L’Acte 2 (le présent) est le cœur de votre image, le « moment décisif ». C’est l’action principale, le regard intense, le geste suspendu. Il doit être placé stratégiquement, souvent sur un point de force de la composition, pour être le point focal immédiat. C’est là que le drame se joue. Enfin, l’Acte 3 (le futur) est suggéré par des éléments qui ouvrent vers l’hors-champ. Une porte ouverte, une route qui fuit vers l’horizon, un regard tourné vers quelque chose que nous ne voyons pas. Ces « sorties » visuelles invitent l’esprit du spectateur à imaginer la suite, à se poser des questions sur ce qui va advenir.

Étude de cas : « Le Radeau de la Méduse » de Géricault

Le chef-d’œuvre de Géricault est un exemple magistral de cette structure. L’Acte 1 (le passé, le naufrage) est incarné par les corps épuisés et les débris du radeau au premier plan. L’Acte 2 (le présent, l’espoir mêlé au désespoir) culmine avec le personnage qui agite un tissu, point culminant de l’action. L’Acte 3 (le futur incertain) est ce point minuscule à l’horizon, ce navire qui est peut-être le salut ou un mirage. En un seul cadre, Géricault a condensé des semaines de drame, prouvant qu’une toile peut contenir une saga entière.

Comment créer un personnage inoubliable avec un simple coup de crayon ?

Arrêtez de penser en termes de « sujets » ou de « modèles ». Une image narrative forte ne montre pas une personne, elle présente un personnage. La différence est fondamentale. Un sujet est passif ; un personnage a une histoire, des désirs, des failles, une motivation. Votre mission n’est pas de le dessiner ou de le photographier, mais de le révéler. Et cette révélation passe par les détails. Chaque choix, du vêtement à l’accessoire, de la posture à la plus infime expression, doit servir à raconter son histoire. Ce n’est pas juste une « femme assise » ; c’est une « reine déchue contemplant son royaume perdu ».

Pensez comme un costumier ou un directeur d’acteur. Pourquoi porte-t-il cette montre usée ? Est-ce un héritage ? Pourquoi a-t-elle cette tache de vin sur sa robe ? Vient-elle de fuir une fête qui a mal tourné ? L’archétype est votre meilleur allié. Le Rebelle, le Mentor, l’Innocent… Utiliser ces figures universelles permet au spectateur de se connecter instantanément, car il en connaît les codes. Mais la véritable magie opère lorsque vous subvertissez ou nuancez cet archétype. Un roi avec les mains sales d’un paysan, un soldat qui tient une fleur… Ces contradictions créent de la complexité et rendent votre personnage mémorable.

L’image ci-dessus illustre parfaitement ce principe. Le spectateur ne voit pas un « homme », mais il lit une histoire à travers la patine du cuir, le métal d’une montre de gousset, les marques sur les mains. Chaque détail est un mot, chaque accessoire est une phrase. Votre travail est d’écrire ce « texte » visuel pour donner vie à un être de fiction crédible et fascinant, même dans le silence d’une image fixe.

Pas de conflit, pas d’histoire : comment introduire de la tension dans vos images pour les rendre captivantes

Une image harmonieuse est agréable à regarder. Une image en conflit est impossible à ignorer. Le conflit est le moteur de toute narration, le sel qui donne du goût à l’histoire. Sans lui, il n’y a pas d’enjeu, pas de tension, et donc, pas d’émotion forte. Le public moderne est d’ailleurs avide de cette tension ; une analyse de We Are Social a révélé que plus de 200 millions de viewers quotidiens sur YouTube privilégient les contenus où la tension narrative est un élément central. En narration visuelle, le conflit peut prendre plusieurs formes, bien au-delà de la simple scène de bataille.

Le conflit externe est le plus évident : deux personnages qui s’affrontent, une lutte contre les éléments, un personnage face à un obstacle. Mais les conflits les plus puissants sont souvent internes ou suggérés. Le conflit interne se lit dans un regard : une mariée qui sourit mais dont les yeux trahissent le doute, un homme d’affaires au sommet de sa gloire qui semble écrasé par la solitude. Enfin, le conflit visuel naît de la juxtaposition d’éléments contradictoires : une fleur poussant sur un champ de ruines, un enfant riant dans un décor sinistre, une robe de bal portée dans une usine désaffectée. Ces contrastes sémantiques créent un choc, forcent le spectateur à s’interroger et à construire sa propre histoire pour résoudre cette dissonance.

Étude de cas : « Derrière la gare Saint-Lazare » de Cartier-Bresson

La célèbre photographie d’Henri Cartier-Bresson est la définition même du conflit capturé en une fraction de seconde. La tension ne vient pas d’une lutte, mais de l’imminence. L’homme est suspendu en plein saut, figé entre deux états : la terre ferme et la flaque d’eau. Ce n’est ni l’avant, ni l’après, c’est le « presque ». Cet instant de pure suspension, où tout est encore possible, est la source d’un conflit visuel intense qui captive le spectateur depuis des décennies.

Le pouvoir de ce qui n’est pas montré : l’art de la suggestion en narration visuelle

Le plus grand allié du storyteller visuel n’est pas ce qu’il montre, mais ce qu’il cache. Le cerveau humain déteste le vide ; face à une information manquante, il s’empresse de la combler avec sa propre imagination, ses propres peurs, ses propres désirs. L’art de la suggestion, ou la maîtrise du hors-champ, est donc une technique narrative d’une puissance redoutable. Montrer une porte violemment entrouverte est plus angoissant que de montrer le monstre lui-même. Montrer un regard terrifié tourné vers nous, spectateurs, est plus troublant que de dépeindre la source de la terreur. En montrant moins, vous forcez le spectateur à devenir co-auteur de l’histoire.

Cette technique se décline de multiples façons. La narration par l’absence consiste à montrer les conséquences d’un événement plutôt que l’événement lui-même : une table de petit-déjeuner pour deux avec une seule personne, une chaise renversée… Chaque objet devient un indice d’un drame qui vient de se produire. L’utilisation d’un regard dirigé hors du cadre est également un outil classique pour activer l’imagination. Que regarde le personnage ? Qui est là ? Cette présence invisible crée une curiosité ou une inquiétude immédiate. Le tableau suivant, s’inspirant d’une analyse sur la narration en photographie, synthétise quelques-unes de ces techniques.

| Technique | Ce qui est montré | Ce qui est suggéré | Impact émotionnel |

|---|---|---|---|

| Narration par l’absence | Chaise renversée, verre brisé | Dispute, départ précipité | Tension, mystère |

| Synesthésie visuelle | Vapeur s’élevant d’une tasse | Chaleur, odeur du café | Confort, intimité |

| Hors-champ actif | Regard dirigé hors cadre | Présence invisible | Curiosité, inquiétude |

| Traces et indices | Empreintes dans la neige | Passage récent | Solitude, recherche |

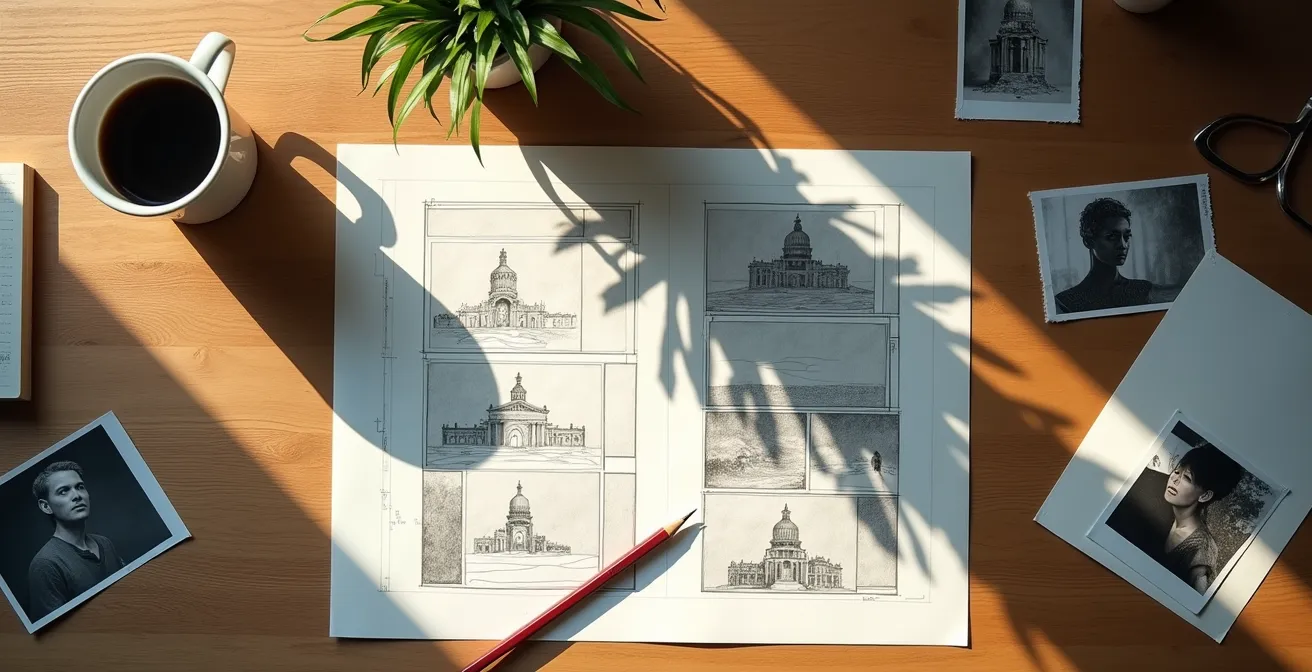

Le storyboard : l’outil secret pour penser vos images comme un réalisateur

Le storyboard n’est pas un simple outil de dessinateur pour planifier une bande dessinée. Pour le créateur d’images narratives, c’est l’outil de pré-production par excellence, le moment où il endosse pleinement son costume de réalisateur. Son but n’est pas de créer une belle esquisse, mais de penser l’image en termes de séquence et d’impact. Oubliez les détails et la couleur. Un storyboard efficace se concentre sur trois éléments fondamentaux : la composition, le parcours du regard et les valeurs de lumière.

Avant même de toucher un crayon ou un appareil photo, vous devez être capable de résumer l’histoire de votre image en une seule phrase : le « logline ». Exemple : « Un vieil horloger tente de réparer une montre cassée qui contient son dernier souvenir de sa femme ». Ce simple résumé contient déjà le personnage, l’objectif et le conflit. Ensuite, le storyboard permet de traduire cette phrase en une composition. Où sera le personnage ? Quels éléments du décor racontent son histoire ? Comment les lignes de force de l’image (diagonales, courbes) vont-elles guider le regard du spectateur de l’indice A (le visage fatigué) à l’indice B (la photo dans la montre) ?

Le croquis de valeur (une esquisse rapide en noir et blanc ou en niveaux de gris) est l’étape la plus cruciale. Il permet de valider les masses de lumière et d’ombre sans être distrait par la couleur. Où sera la zone la plus lumineuse pour attirer l’œil ? Quelles parties resteront dans l’ombre pour suggérer le mystère ou la mélancolie ? C’est à ce stade que vous prenez les décisions de mise en scène les plus importantes, bien avant que la « production » ne commence.

Le sujet n’est qu’un prétexte : la différence cruciale entre ce qu’un tableau montre et ce qu’il raconte

Une œuvre d’art devrait toujours nous apprendre que nous n’avions pas vu ce que nous voyons.

– Paul Valéry, Cahiers sur l’art

Cette citation de Paul Valéry résume l’essence même de la narration visuelle. Une œuvre réussie opère sur deux niveaux : la dénotation (ce qu’elle montre objectivement) et la connotation (ce qu’elle raconte, suggère, évoque). Un artiste débutant se concentre sur le premier niveau : peindre une « pomme ». Un storyteller s’intéresse au second : cette pomme est-elle celle d’Adam et Ève (la tentation), celle de Newton (la révélation), ou celle de Blanche-Neige (le danger) ? Le sujet n’est qu’un véhicule ; l’histoire est la destination.

Votre rôle est de manipuler les symboles et les codes culturels pour construire un récit. La même scène, un couple à une table de café, peut raconter une dizaine d’histoires différentes selon vos choix. Sont-ils proches ou distants ? Leurs tasses sont-elles pleines ou vides ? L’un regarde-t-il l’autre qui regarde ailleurs ? Chaque détail change le sens, transforme une scène de rencontre amoureuse en une scène de rupture, ou d’espionnage. C’est en prenant conscience de cette polysémie que vous quittez le statut de « faiseur d’images » pour devenir « auteur ».

Étude de cas : la polysémie narrative de la Tour Eiffel

La Tour Eiffel est un sujet, pas une histoire. Pourtant, elle est au cœur d’innombrables récits visuels. Chez les photographes humanistes comme Robert Doisneau, elle est le décor d’une romance parisienne archétypale. Dans l’art conceptuel contemporain, cadrée au milieu de hordes de touristes, elle devient une critique du tourisme de masse. Éclairée de manière dramatique, filmée en contre-plongée, elle peut devenir un symbole de pouvoir ou d’oppression. L’artiste ne montre pas la Tour Eiffel ; il l’utilise pour raconter sa propre vision de Paris, de la modernité ou de la société.

Quand les photographes se prennent pour des peintres : la magie du tableau photographique

Historiquement, la photographie a longtemps été définie par le concept d' »instant décisif » de Cartier-Bresson : être au bon endroit au bon moment pour capturer une tranche de réel authentique. Mais une autre tradition, tout aussi riche, la parcourt : celle du tableau photographique. Ici, le photographe ne capture plus, il fabrique. Il devient metteur en scène, directeur artistique, chef opérateur. Il ne cherche pas la vérité du réel, il construit une fiction visuelle pour raconter une histoire précise. Cette approche, qui emprunte plus à la peinture classique qu’au reportage, connaît un regain d’intérêt notable, comme en témoigne la présence de 69 femmes photographes françaises pratiquant le tableau photographique narratif recensées lors de Paris Photo 2024.

Des artistes comme Jeff Wall ou Gregory Crewdson sont les maîtres de ce genre. Leurs œuvres sont le fruit d’une préparation minutieuse : storyboard, casting d’acteurs, construction de décors, éclairages complexes… Chaque élément est contrôlé pour servir une narration souvent énigmatique et cinématographique. Le tableau suivant, basé sur une analyse du storytelling en photographie, oppose ces deux philosophies.

| Aspect | Instant Décisif (Cartier-Bresson) | Moment Construit (Tableau Photo) |

|---|---|---|

| Approche | Capturer le réel spontané | Fabriquer une réalité narrative |

| Préparation | Observation, attente, réactivité | Storyboard, casting, décors |

| Contrôle | Minimal sur la scène | Total sur tous les éléments |

| Post-production | Minimaliste, fidélité au moment | Extensive, création d’atmosphère |

| Résultat | Témoignage authentique | Fiction visuelle élaborée |

Adopter l’approche du « moment construit » est un changement de paradigme. Cela signifie accepter que votre rôle n’est pas de trouver une histoire, mais de la créer de toutes pièces. C’est un travail plus exigeant, mais qui offre une liberté créative et une puissance narrative sans commune mesure.

À retenir

- La narration visuelle transpose les outils du cinéma à l’image fixe : une structure narrative (passé, présent, futur), un personnage défini par ses détails, et un conflit qui crée la tension.

- Le hors-champ et la suggestion sont plus puissants que la monstration directe. En montrant moins, vous engagez davantage l’imagination du spectateur.

- Penser en « tableau photographique » ou « moment construit », c’est passer d’un rôle de témoin à celui de metteur en scène, contrôlant chaque élément pour servir une histoire précise.

Voir ce que les autres ne voient pas : comment apprendre à lire une œuvre d’art en profondeur

Pour devenir un meilleur conteur, il faut d’abord devenir un meilleur lecteur. Apprendre à « lire » une image, c’est-à-dire à déconstruire ses couches de sens, est une compétence qui s’acquiert. Cela vous permet non seulement de mieux apprécier le travail des autres, mais surtout de comprendre les mécanismes que vous pouvez vous-même utiliser. Une méthode efficace, inspirée de la sémiologie (l’étude des signes), consiste à analyser une image sur trois niveaux successifs.

Le premier niveau est celui de la dénotation. C’est une description objective, presque clinique, de ce que vous voyez : « un homme, une femme, une table, deux verres ». À ce stade, toute interprétation est proscrite. Le deuxième niveau est celui de la connotation. C’est ici que les codes culturels entrent en jeu. L’homme porte une alliance, la femme une robe de soirée, la scène se passe à Paris. Ces éléments ne sont pas neutres ; ils charrient tout un univers de significations (mariage, fête, romance…). C’est le niveau où le récit commence à émerger. Le troisième et dernier niveau est celui de la rhétorique. Il s’agit d’analyser *comment* l’artiste a organisé tous ces éléments pour créer du sens. Pourquoi ce cadrage serré ? Pourquoi cette lumière crue ? Pourquoi cet angle de vue ? C’est la grammaire de l’image.

Pratiquer cette lecture active sur des œuvres connues du patrimoine français est un excellent exercice. Vous découvrirez rapidement qu’une même image peut générer de multiples interprétations, toutes valables. C’est la beauté d’une narration réussie : elle ouvre un dialogue plutôt qu’elle n’impose une vérité. La checklist suivante vous propose un plan d’action pour développer votre regard analytique.

Votre plan d’action pour une lecture d’œuvre experte

- Niveau 1 – Dénotation : Listez objectivement tout ce que l’image montre. Personnages, objets, lieu, action. Soyez factuel.

- Niveau 2 – Connotation : Décodez les symboles. Quels codes culturels, références historiques ou sociales (propres au contexte français) sont activés ?

- Niveau 3 – Rhétorique : Analysez les choix de l’artiste. Comment la composition, la lumière, la couleur et le cadrage sont-ils utilisés pour orienter le sens ?

- Mise en pratique : Appliquez cette grille de lecture sur trois œuvres du Louvre ou d’Orsay. Comparez vos notes avec les analyses officielles.

- Cartographie des sens : Pour chaque image analysée, notez systématiquement les différentes interprétations possibles. Acceptez l’ambiguïté comme une richesse.

En maîtrisant ces outils, vous ne créerez plus jamais de la même manière. Chaque choix de composition, chaque détail de costume, chaque rayon de lumière deviendra une décision narrative intentionnelle. Votre prochaine œuvre ne sera plus une simple image ; ce sera le premier photogramme d’une grande histoire. À vous de la réaliser.